Новое исследование кардинально меняет представление ученых о становлении городской цивилизации в древней Месопотамии. Работа предполагает, что появление Шумера, часто называемого колыбелью цивилизации, было результатом не только человеческой изобретательности, но и мощных природных сил. Взаимодействие рек, приливов и смещающихся отложений на северной окраине Персидского залива сыграло определяющую роль в формировании первых в мире городских центров.

Результаты опубликованы в журнале PLOS ONE под названием Morphodynamic Foundations of Sumer. Исследование возглавили Ливиу Джиосан, почетный старший научный сотрудник по геологии и геофизике Океанографического института Вудс-Хоул (WHOI), и Рид Гудман, доцент кафедры экологических социальных наук в Институте социальной экологии и лесоводства Баруха (BICEFS) при Университете Клемсона. Их работа опирается на многолетнее сотрудничество в рамках Археологического проекта Лагаш, объединяющего иракских археологов и Музей Пенна при Университете Пенсильвании.

Исследователи представили новую палеоэкологическую модель, демонстрирующую, что приливные ритмы влияли на самые ранние этапы сельского хозяйства и социальной организации в Шумере. Своим развитием регион обязан не только речным паводкам, но и предсказуемым приливным паттернам, обеспечивающим как воду, так и плодородную почву. «Наши результаты показывают, что Шумер буквально и культурно был построен на ритмах воды, – объясняет Джиосан. – Циклические приливные паттерны в сочетании с дельта-морфодинамикой – тем, как форма ландшафта меняется со временем из-за динамических процессов – были глубоко вплетены в мифы, инновации и повседневную жизнь шумеров».

Шумер, расположенный в южной Месопотамии (современный Ирак), широко признан одной из древнейших цивилизаций человечества. Именно здесь были сделаны многие первые открытия, включая письменность, колесо и крупномасштабное сельское хозяйство. Города-государства региона – среди них Ур, Урук и Лагаш – развили сложные политические и религиозные системы, ставшие образцом для последующих обществ.

Новое исследование показывает, что 7000–5000 лет назад Персидский залив простирался гораздо дальше вглубь суши, чем сегодня. Дважды в день приливные волны несли пресную воду глубоко в низовья Тигра и Евфрата. Ранние земледельцы, вероятно, использовали этот постоянный поток, прорывая короткие каналы для орошения полей и финиковых рощ, что позволяло успешно заниматься земледелием без масштабных ирригационных проектов.

Со временем наносы, приносимые реками, образовали дельты в верховьях Залива, перекрыв приливный доступ к внутренним районам. Этот экологический сдвиг, по мнению авторов, вызвал широкомасштабные экологические и экономические проблемы. Потеря приливных вод могла вынудить шумерские общины ответить крупномасштабными ирригационными системами и системами контроля паводков – инновациями, которые определили золотой век Шумера. «Мы часто представляем древние ландшафты статичными, – говорит Гудман. – Но месопотамская дельта была чем угодно, только не этим. Ее беспокойная, меняющаяся земля требовала изобретательности и сотрудничества, стимулируя одно из первых в истории интенсивных земледелий и пионерские смелые социальные эксперименты».

Помимо изменений окружающей среды, исследователи связывают эти «водные» истоки с культурной самобытностью Шумера. Исследование связывает шумерские мифы о потопе и божества, связанные с водой, с самим ландшафтом, предполагая, что шумерская религия развилась из их тесной связи с приливами и реками. «Радикальные выводы этого исследования ясно прослеживаются в том, что мы находим в Лагаше, – добавляет Холли Питтман, директор Археологического проекта Лагаш в Музее Пенна. – Быстрые изменения окружающей среды способствовали росту неравенства, политической консолидации и формированию идеологий первого городского общества в мире».

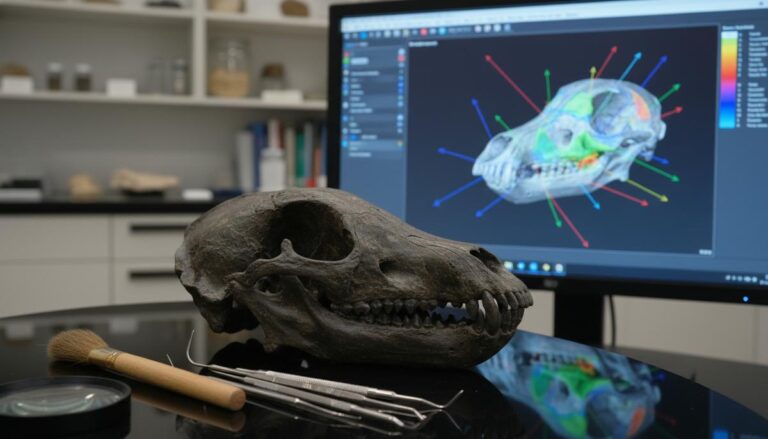

Используя экологические и геологические данные, образцы отложений из Лагаша и спутниковые снимки высокого разрешения, команда воссоздала то, как выглядело побережье Шумера в прошлом. Их реконструкция дает представление о том, как ранние общества адаптировались к резким изменениям в своей среде и как эти вызовы стимулировали инновации. «Наша работа подчеркивает как возможности, так и опасности социальной перестройки перед лицом серьезного экологического кризиса, – заключает Джиосан. – Помимо этого современного урока, всегда удивительно находить реальную историю, скрытую в мифах, – и поистине междисциплинарные исследования, подобные нашим, могут помочь ее раскрыть».

Исследование финансировалось Национальным научным фондом (NSF), Национальным центром ускорительной масс-спектрометрии океанических наук (NOSAMS), Океанографическим институтом Вудс-Хоул (WHOI) и Музеем Пенна. Дополнительная поддержка Джиосану была предоставлена STAR-UBB и ICUB в Румынии. Гудман выполнил свою часть работы в рамках постдокторских исследований в Институте изучения античного мира при Нью-Йоркском университете.