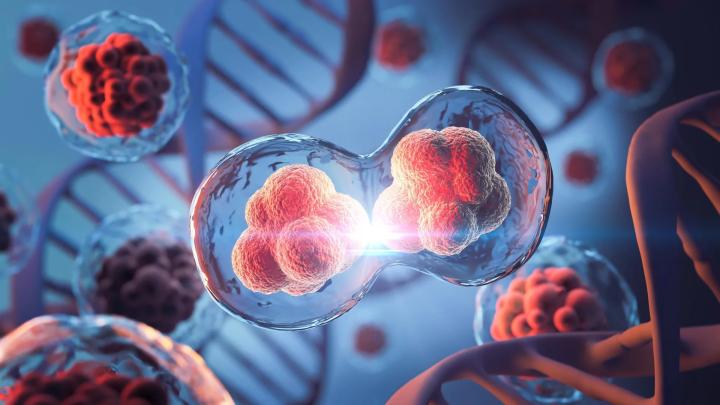

Долгое время считалось, что перед разделением на две дочерние клетки, когда хромосомы удваиваются, сложная трёхмерная структура генома временно исчезает. Предполагалось, что после деления ДНК медленно восстанавливает свою упорядоченную форму, играющую ключевую роль в регуляции активности генов.

Новое исследование Массачусетского технологического института (MIT) опровергает эту устоявшуюся точку зрения. Используя усовершенствованный метод картирования генома с высоким разрешением, учёные обнаружили, что небольшие трёхмерные петли – связи между регуляторными элементами ДНК и генами – остаются нетронутыми даже во время деления клетки, известного как митоз. «Это исследование значительно проясняет наше понимание митоза, – говорит Андерс Сейр Хансен, доцент кафедры биологической инженерии MIT. – Раньше митоз представлялся как «чистый лист», лишённый транскрипции и структуры, связанной с генной активностью. Теперь мы знаем, что это не совсем так. Мы видим, что структура всегда присутствует, она никогда не исчезает».

Учёные также выяснили, что эти ДНК-петли фактически укрепляются по мере конденсации хромосом перед делением. Такое уплотнение сближает удалённые регуляторные элементы, способствуя их прочному связыванию. По мнению исследователей, это позволяет клеткам «запоминать» генетические взаимодействия, существовавшие до деления, и восстанавливать их после. «Эти результаты помогают связать структуру генома с его функцией по управлению включением и выключением генов, что на протяжении десятилетий было нерешённой задачей в этой области», – объясняет Вираат Гоэл, ведущий автор исследования.

За последние два десятилетия научное сообщество выяснило, что ДНК в клеточном ядре организуется в трёхмерные петли. Многие из них обеспечивают взаимодействие генов с удалёнными регуляторными областями, расположенными порой на расстоянии миллионов пар оснований, в то время как другие формируются во время митоза для плотной упаковки хромосом. Большинство предыдущих исследований использовали метод Hi-C, который, хоть и эффективен, не обладал достаточным разрешением для выявления тонких взаимодействий между генами и регуляторными последовательностями, называемыми энхансерами.

В 2023 году Хансен с коллегами разработали метод нового поколения – Region-Capture Micro-C (RC-MC), способный картировать структуры генома с точностью, превышающей предыдущие в 1000 раз. Этот подход использует другой фермент для разрезания ДНК на фрагменты равномерного размера и фокусируется на меньших участках генома, что позволяет создавать высокодетализированные трёхмерные карты целевых областей ДНК. Используя RC-MC, команда идентифицировала новую структурную особенность, которую назвали «микрокомпартментами». Это крошечные, плотно связанные петли, образующиеся при объединении близлежащих энхансеров и промоторов.

Исследователи ожидали, что микрокомпартменты также исчезнут. Однако, наблюдая за клетками на протяжении всего цикла деления, они обнаружили, что эти петли не только не исчезают, но и становятся более выраженными в процессе митоза. «До выхода нашей статьи предполагалось, что во время митоза почти вся транскрипция генов прекращается, а вся трёхмерная структура, связанная с регуляцией генов, теряется и замещается уплотнением – полный «сброс» в каждом клеточном цикле», – комментирует Хансен. – Мы начинали это исследование, будучи уверенными, что регуляторной структуры в митозе нет, а затем случайно обнаружили её». При этом команда подтвердила, что более крупные структуры, такие как A/B-компартменты и топологически ассоциированные домены (TAD), действительно исчезают в ходе митоза, как и было известно ранее. «Это исследование использует беспрецедентное геномное разрешение метода RC-MC, чтобы выявить новые и удивительные аспекты организации митотического хроматина, которые мы упускали в прошлом, используя традиционные анализы на основе 3С. Авторы показывают, что, вопреки хорошо описанной драматической потере TAD и компартментализации во время митоза, мелкомасштабные «микрокомпартменты» – вложенные взаимодействия между активными регуляторными элементами – сохраняются или даже временно усиливаются», – отмечает Эффи Апостолу, доцент молекулярной биологии из Weill Cornell Medicine, не участвовавшая в исследовании.

Открытие позволяет объяснить давно наблюдаемый всплеск транскрипции генов, происходящий ближе к концу митоза. С 1960-х годов считалось, что транскрипция полностью прекращается во время деления клетки. Однако исследования 2016 и 2017 годов показали кратковременный всплеск генной активности, прежде чем она снова затухала. В новом исследовании команда MIT обнаружила, что во время митоза микрокомпартменты чаще встречаются рядом с генами, активность которых возрастает при делении клетки. Было также установлено, что эти петли, по-видимому, формируются в результате уплотнения генома в митозе, которое сближает энхансеры и промоторы, способствуя образованию микрокомпартментов.

После образования петли, составляющие микрокомпартменты, могут в некоторой степени случайно активировать транскрипцию генов, которая затем подавляется клеткой. Когда клетка завершает деление и переходит в фазу G1, многие из этих небольших петель ослабевают или исчезают. «Почти кажется, что этот транскрипционный всплеск в митозе – нежелательная случайность, возникающая в результате создания уникально благоприятной среды для формирования микрокомпартментов во время митоза, – говорит Хансен. – Затем клетка быстро «отсекает» и отфильтровывает многие из этих петель, когда входит в фазу G1».

Поскольку уплотнение хромосом также может зависеть от размера и формы клетки, исследователи теперь изучают, как эти факторы влияют на структуру генома и, следовательно, на регуляцию генов. «Мы рассматриваем естественные биологические условия, при которых клетки меняют форму и размер, и пытаемся понять, можем ли мы объяснить некоторые изменения трёхмерного генома, которые ранее не имели объяснения, – делится Хансен. – Ещё один ключевой вопрос: как клетка выбирает, какие микрокомпартменты сохранить, а какие удалить при переходе в фазу G1, чтобы обеспечить точность экспрессии генов?»