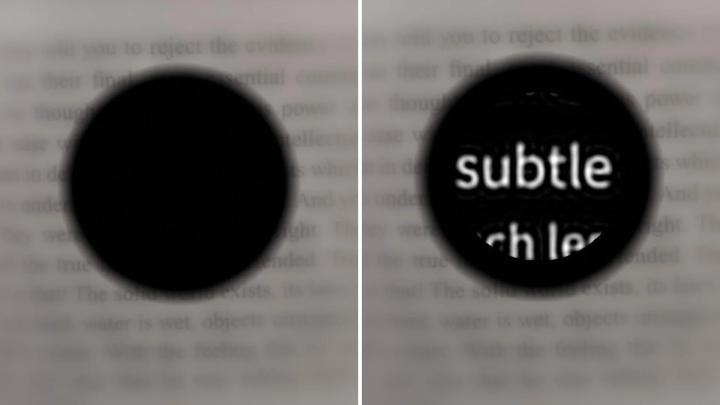

Крошечный беспроводной микрочип, имплантированный в заднюю часть глаза, в сочетании с парой передовых смарт-очков, частично восстановил зрение людям, страдающим от тяжелой формы возрастной макулодистрофии. В ходе клинического исследования, проведенного под руководством Stanford Medicine и международных партнеров, 27 из 32 участников смогли вновь читать уже через год после имплантации.

Благодаря цифровым функциям, таким как регулируемое увеличение и повышенная контрастность, некоторые участники достигли остроты зрения, сравнимой с показателем 20/42. Результаты исследования были опубликованы 20 октября в журнале New England Journal of Medicine.

Эта технология представляет собой значительный прорыв в восстановлении функционального зрения. Имплант под названием PRIMA, разработанный в Stanford Medicine, стал первым протезным устройством для глаз, способным восстановить пригодное для использования зрение у людей с ранее неизлечимой потерей зрения. Он позволяет пациентам распознавать формы и образы – уровень зрения, известный как форменное зрение. «Все предыдущие попытки обеспечить зрение с помощью протезных устройств приводили в основном к светочувствительности, а не к настоящему форменному зрению, – поясняет Даниэль Паланкер, доктор философии, профессор офтальмологии и один из ведущих авторов статьи. – Мы первыми добились форменного зрения». Исследование было проведено под совместным руководством Хосе-Алена Сахеля, доктора медицинских наук, профессора офтальмологии Медицинской школы Университета Питтсбурга, а ведущим автором выступил Франк Хольц, доктор медицинских наук, из Боннского университета в Германии.

Система PRIMA состоит из двух основных частей: миниатюрной камеры, закрепленной на очках, и беспроводного чипа, имплантированного в сетчатку. Камера захватывает визуальную информацию и проецирует ее посредством инфракрасного света на имплант. Тот, в свою очередь, преобразует свет в электрические сигналы, замещающие поврежденные фоторецепторы, которые в норме воспринимают свет и передают зрительную информацию в мозг. Проект PRIMA – это результат десятилетий научных усилий, включающих создание многочисленных прототипов, тестирование на животных и первоначальные испытания на людях. Паланкер впервые задумал эту идею два десятилетия назад, работая с офтальмологическими лазерами для лечения заболеваний глаз. «Я понял, что мы должны использовать тот факт, что глаз прозрачен, и передавать информацию с помощью света, – вспоминает он. – Устройство, которое мы представляли себе в 2005 году, теперь замечательно работает у пациентов».

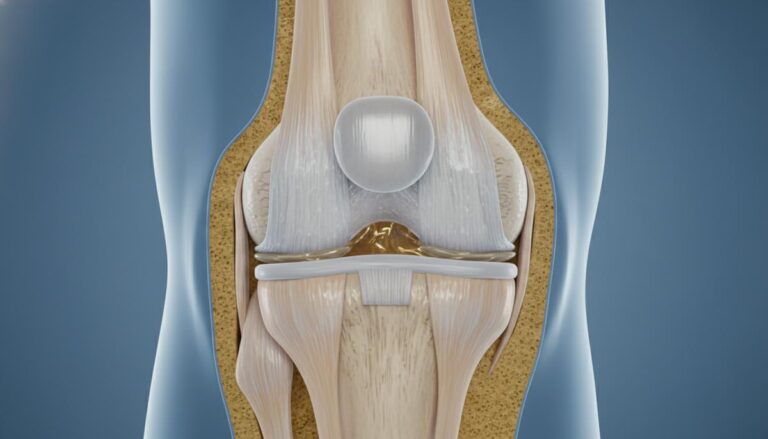

Участники последнего клинического испытания страдали от поздней стадии возрастной макулодистрофии, известной как географическая атрофия, которая прогрессивно разрушает центральное зрение. Это состояние поражает более 5 миллионов человек по всему миру и является основной причиной необратимой слепоты среди пожилых людей. При макулодистрофии светочувствительные фоторецепторные клетки в центральной части сетчатки дегенерируют, оставляя лишь ограниченное периферическое зрение. Однако многие нейроны сетчатки, обрабатывающие зрительную информацию, остаются неповрежденными, и именно на эти выжившие структуры опирается технология PRIMA.

Имплант размером всего 2 на 2 миллиметра устанавливается в область сетчатки, где были потеряны фоторецепторы. В отличие от естественных фоторецепторов, которые реагируют на видимый свет, чип улавливает инфракрасное излучение, испускаемое очками. «Проекция осуществляется инфракрасным светом, потому что мы хотим убедиться, что он невидим для оставшихся фоторецепторов за пределами импланта», – объясняет Паланкер.

Такая конструкция позволяет пациентам одновременно использовать как естественное периферическое зрение, так и новое протезное центральное зрение, улучшая их способность ориентироваться и передвигаться. «Тот факт, что они видят одновременно протезным и периферическим зрением, важен, потому что они могут объединять эти виды зрения и использовать его в полной мере», – добавляет Паланкер. Поскольку имплант является фотоэлектрическим, то есть полагается исключительно на свет для генерации электрического тока, он работает без проводов и может быть безопасно размещен под сетчаткой. Ранние версии искусственных глазных устройств требовали внешних источников питания и кабелей, выходящих за пределы глаза.

В последнем испытании приняли участие 38 пациентов старше 60 лет с географической атрофией из-за возрастной макулодистрофии и зрением хуже 20/320 по крайней мере на одном глазу. Через четыре–пять недель после имплантации чипа в один глаз пациенты начинали использовать очки. Хотя некоторые могли различать образы сразу, острота зрения всех пациентов улучшалась в течение нескольких месяцев тренировок. «Для достижения максимальной эффективности может потребоваться несколько месяцев тренировок – это похоже на то, что требуется при кохлеарных имплантах для освоения протезного слуха», – отмечает Паланкер. Из 32 пациентов, завершивших годичное испытание, 27 смогли читать, а 26 продемонстрировали клинически значимое улучшение остроты зрения, что определялось как способность прочитать по крайней мере две дополнительные строки на стандартной таблице проверки зрения. В среднем острота зрения участников улучшилась на 5 строк; у одного – на 12 строк.

Участники использовали протез в повседневной жизни для чтения книг, этикеток на продуктах и указателей в метро. Очки позволяли им регулировать контрастность и яркость, а также увеличивать изображение до 12 раз. Две трети сообщили о средней или высокой удовлетворенности устройством. Девятнадцать участников столкнулись с побочными эффектами, включая глазную гипертензию (высокое давление в глазу), разрывы периферической сетчатки и субретинальное кровоизлияние (скопление крови под сетчаткой). Ни одно из осложнений не угрожало жизни, и почти все они разрешились в течение двух месяцев.

На данный момент устройство PRIMA обеспечивает только черно–белое зрение без промежуточных оттенков, но Паланкер разрабатывает программное обеспечение, которое скоро позволит видеть полный диапазон оттенков серого. «На первом месте в списке пожеланий пациентов стоит чтение, но на втором, совсем близко, – распознавание лиц, – говорит он. – А распознавание лиц требует оттенков серого». Он также работает над созданием чипов с более высоким разрешением. Разрешение ограничивается размером пикселей на чипе. В настоящее время пиксели имеют ширину 100 микрон, а каждый чип содержит 378 пикселей. Новая версия, уже протестированная на крысах, может иметь пиксели шириной всего 20 микрон, с 10 000 пикселей на чипе. Паланкер также намерен протестировать устройство для других видов слепоты, вызванных потерей фоторецепторов. «Это первая версия чипа, и разрешение относительно низкое, – отмечает он. – Следующее поколение чипа, с более мелкими пикселями, будет иметь лучшее разрешение и будет сочетаться с более элегантными очками». Чип с 20–микронными пикселями может дать пациенту зрение 20/80, по словам Паланкера. «Но с электронным зумом они смогут приблизиться к 20/20».

К исследованию приложили усилия ученые из Университета Бонна, Германия; Hôpital Fondation A. de Rothschild, Франция; Moorfields Eye Hospital и University College London; Ludwigshafen Academic Teaching Hospital; Университета Рима Тор Вергата; Медицинского центра Шлезвиг-Гольштейна, Университета Любека; L’Hôpital Universitaire de la Croix-Rousse и Университета Клода Бернара Лион 1; Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata; Centre Monticelli Paradis и Университета Экс-Марсель; Intercommunal Hospital of Créteil и Henri Mondor Hospital; Knappschaft Hospital Saar; Университета Нанта; Университетской глазной клиники Тюбингена; Медицинского центра Университета Мюнстера; Университетской больницы Бордо; Hôpital National des 15-20; Медицинского центра Университета Эразма; Университета Ульма; Science Corp.; Университета Калифорнии, Сан-Франциско; Университета Вашингтона; Медицинской школы Университета Питтсбурга; и Университета Сорбонны. Исследование было поддержано финансированием от Science Corp., Национального института исследований в области здравоохранения и ухода (National Institute for Health and Care Research), Moorfields Eye Hospital National Health Service Foundation Trust и Института офтальмологии University College London.