Вскоре перед кончиной в августе 2025 года, А. Джеймс Хадспет и его команда из Лаборатории сенсорной нейробиологии при Рокфеллеровском университете достигли выдающегося технологического прорыва: им впервые удалось сохранить крошечный фрагмент улитки уха живым и функциональным вне организма. Разработанное ими новое устройство позволило наблюдать в реальном времени биомеханику удивительных слуховых способностей улитки, включая её исключительную чувствительность, точную настройку частоты и способность кодировать широкий диапазон интенсивностей звука.

«Теперь мы можем контролируемо наблюдать первые этапы процесса слуха, что ранее было невозможно», – отмечает соавтор исследования Франческо Джаноли, постдокторант в лаборатории Хадспета. Это новаторское достижение, подробно описанное в двух недавних публикациях (в журналах PNAS и Hearing Research соответственно), является результатом пятидесятилетней работы Хадспета по изучению молекулярных и нейронных механизмов слуха – знаний, которые открыли новые пути для предотвращения или обращения вспять потери слуха.

Благодаря этому прорыву исследователи также получили прямые доказательства единого биофизического принципа, управляющего слухом во всём животном мире, – тему, которую Хадспет изучал более четверти века. «Это исследование – шедевр, – говорит биофизик Марсело Магнаско, заведующий Лабораторией интегративной нейробиологии в Рокфеллеровском университете, сотрудничавший с Хадспетом над некоторыми его основополагающими открытиями. – В области биофизики это один из самых впечатляющих экспериментов за последние пять лет».

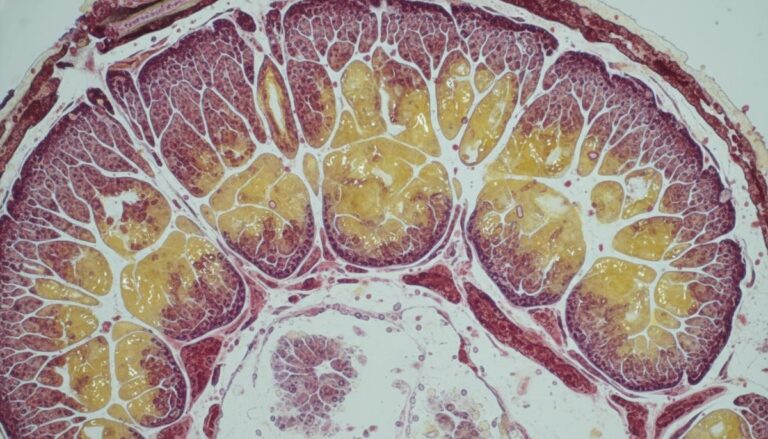

Несмотря на то что улитка уха является чудом эволюционной инженерии, некоторые её фундаментальные механизмы долгое время оставались скрытыми. Хрупкость органа и его недоступность – поскольку он встроен в самую плотную кость тела – затрудняли изучение его работы в действии. Эти трудности давно расстраивали исследователей слуха, потому что большинство случаев его потери является результатом повреждения сенсорных рецепторов, называемых волосковыми клетками, которые выстилают улитку. Орган содержит около 16 000 таких волосковых клеток, названных так потому, что каждая из них увенчана сотнями тонких «щупалец», или стереоцилий, которые ранние микроскописты сравнивали с волосами. Каждый такой пучок – это настроенная машина, которая усиливает и преобразует звуковые колебания в электрические сигналы, затем интерпретируемые мозгом.

Хорошо задокументировано, что у насекомых и беспозвоночных животных (например, у лягушек-быков, изучавшихся в лаборатории Хадспета) биофизическое явление, известное как бифуркация Хопфа, является ключом к процессу слуха. Бифуркация Хопфа описывает своего рода механическую нестабильность, переломный момент между полным покоем и колебаниями. На этой «острой кромке» даже самый слабый звук приводит систему в движение, позволяя ей усиливать слабые сигналы далеко за пределы того, что иначе было бы зарегистрировано. В случае улитки лягушки-быка нестабильность проявляется в пучках сенсорных волосковых клеток, которые всегда готовы к обнаружению входящих звуковых волн. Когда эти волны достигают их, волосковые клетки движутся, усиливая звук в так называемом активном процессе. В сотрудничестве с Магнаско Хадспет в 1998 году задокументировал существование бифуркации Хопфа в улитке лягушки-быка. Существует ли она в улитке млекопитающих, оставалось предметом дебатов в этой области с тех пор.

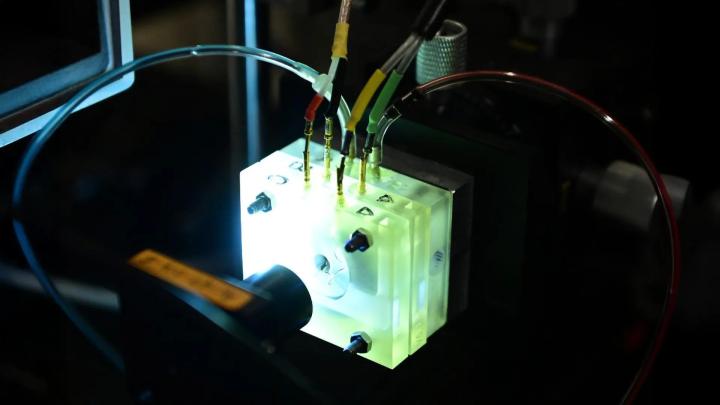

Чтобы ответить на этот вопрос, команда Хадспета решила, что им необходимо наблюдать активный процесс в улитке млекопитающего в реальном времени и с беспрецедентно высоким уровнем детализации. Для этого исследователи обратились к улитке песчанок, чей диапазон слуха схож с человеческим. Они извлекли фрагменты размером не более 0,5 мм из сенсорного органа, из области улитки, отвечающей за средний диапазон частот. Извлечение было приурочено к моменту развития, когда слух песчанки уже сформирован, но улитка ещё не полностью срослась с очень плотной височной костью.

Затем фрагмент ткани помещали в специально разработанную камеру, имитирующую живую среду сенсорной ткани, включая непрерывное омывание её богатыми питательными веществами жидкостями, называемыми эндолимфой и перилимфой, а также поддержание её естественной температуры и напряжения. Ключевую роль в разработке этого уникального устройства сыграли Брайан Фабелла, научный специалист в лаборатории Хадспета, и инженер-инструменталист Николас Беленко из Центра точных приборостроительных технологий Gruss Lipper Рокфеллеровского университета. Затем они начали воспроизводить звуки через крошечный динамик и наблюдать за реакцией.

Среди процессов, которые они наблюдали, было то, как открытие и закрытие ионных каналов в волосковых пучках добавляет энергию к колебаниям, вызванным звуком, усиливая их, и как наружные волосковые клетки удлиняются и сокращаются в ответ на изменения напряжения посредством процесса, называемого электромоторикой. «Мы могли видеть во всех деталях, что делает каждая часть ткани на субклеточном уровне», – говорит Джаноли.

«Этот эксперимент требовал чрезвычайно высокого уровня точности и деликатности, – отмечает Магнаско. – На карту поставлены как механическая хрупкость, так и электрохимическая уязвимость». Важно отметить, что они наблюдали, что ключевым элементом активного процесса действительно является бифуркация Хопфа – переломный момент, превращающий механическую нестабильность в усиление звука. «Это показывает, что механика слуха у млекопитающих поразительно похожа на то, что наблюдалось во всей биосфере», – говорит соавтор исследования Родриго Алонсо, научный сотрудник лаборатории.

Учёные ожидают, что эксперименты с использованием ex vivo улитки улучшат их понимание слуха и, как следствие, приведут к созданию лучших методов лечения. «Например, теперь мы сможем фармакологически воздействовать на систему очень целенаправленным способом, что никогда ранее не было возможным, например, фокусируясь на конкретных клетках или клеточных взаимодействиях», – говорит Алонсо. В данной области существует большая потребность в новых потенциальных методах терапии. «До сих пор не было одобрено ни одного препарата для восстановления слуха при сенсоневральной потере, и одна из причин заключается в том, что у нас всё ещё есть неполное механистическое понимание активного процесса слуха, – объясняет Джаноли. – Но теперь у нас есть инструмент, который мы можем использовать, чтобы понять, как система работает, и как и когда она выходит из строя – и, надеюсь, придумать способы вмешательства до того, как станет слишком поздно».

Хадспет счёл результаты глубоко удовлетворительными, добавляет Магнаско. «Джим работал над этим более 20 лет, и это венчающее достижение для выдающейся карьеры».