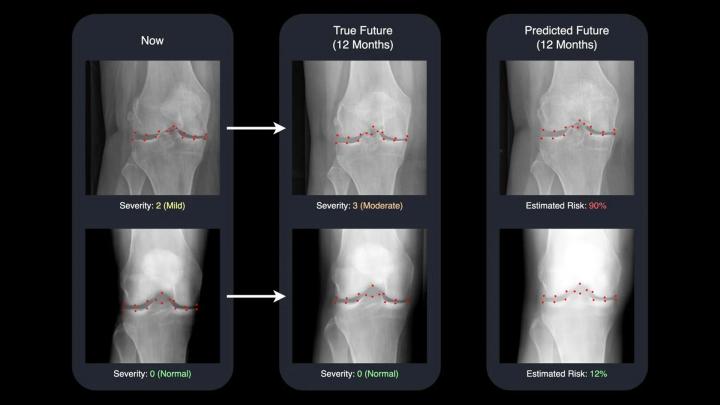

Ученые из Университета Суррея разработали новую систему искусственного интеллекта, способную прогнозировать, как будет выглядеть рентгеновский снимок коленного сустава пациента через год. Это прорывное достижение может кардинально изменить подход к пониманию и лечению остеоартрита, от которого страдают миллионы людей по всему миру.

Исследование, представленное на Международной конференции по медицинской обработке изображений и компьютеризированному хирургическому вмешательству (MICCAI 2025), описывает мощную ИИ-модель. Она не только генерирует реалистичные «будущие» рентгеновские снимки, но и рассчитывает персонализированную оценку риска, предсказывающую прогрессирование болезни. Таким образом, врачи и пациенты получают наглядную дорожную карту, показывающую возможное развитие остеоартрита.

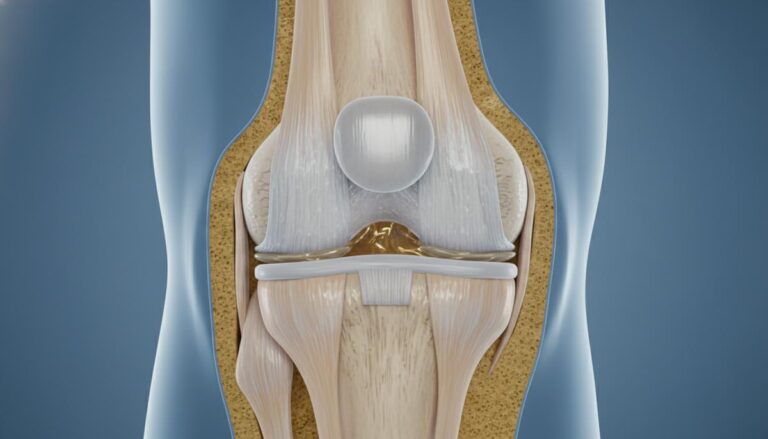

Остеоартрит — это дегенеративное заболевание суставов, поражающее более 500 миллионов человек по всему миру и являющееся основной причиной инвалидности среди пожилых людей. Разработка Университета Суррея стала значительным шагом вперед в прогнозировании его прогрессирования. Система была обучена на одном из крупнейших в своем роде наборов данных, включающем почти 50 000 рентгеновских снимков коленного сустава от примерно 5 000 пациентов. Она способна прогнозировать развитие болезни примерно в девять раз быстрее, чем аналогичные ИИ-инструменты, при этом демонстрируя повышенную эффективность и точность. Исследователи полагают, что такое сочетание скорости и прецизионности значительно ускорит внедрение технологии в клиническую практику.

Как поясняет Дэвид Батлер, ведущий автор исследования из Центра обработки изображений, речи и сигналов (CVSSP) и Института центрированного на людях ИИ при Университете Суррея, многие привыкли, что медицинские ИИ-инструменты предоставляют лишь цифры или прогнозы без особых объяснений. «Наша же система не просто предсказывает вероятность ухудшения состояния колена — она фактически показывает реалистичное изображение того, как может выглядеть этот сустав в будущем, — говорит Батлер. — Вид двух рентгеновских снимков рядом — сегодняшнего и прогнозного на следующий год — является мощным мотиватором. Это помогает врачам действовать быстрее, а пациентам дает более четкое представление о важности соблюдения плана лечения или изменения образа жизни. Мы считаем, что это может стать поворотным моментом в информировании о рисках и улучшении ухода при остеоартрите коленного сустава и связанных с ним состояниях».

В основе новой системы лежит передовая генеративная модель, известная как диффузионная модель. Она создает «будущую» версию рентгеновского снимка пациента и определяет 16 ключевых точек в суставе, чтобы выделить области, отслеживаемые на предмет потенциальных изменений. Эта функция повышает прозрачность, показывая клиницистам, какие именно части колена отслеживает ИИ, что способствует укреплению доверия и понимания его прогнозов.

Команда из Суррея полагает, что их подход может быть адаптирован и для других хронических заболеваний. Аналогичные ИИ-инструменты однажды смогут предсказывать повреждение легких у курильщиков или отслеживать прогрессирование сердечных заболеваний, предоставляя те же визуальные данные и ранние предупреждения, что и текущая система для остеоартрита. Исследователи активно ищут партнеров для внедрения этой технологии в больницы и повседневную медицинскую практику.

Профессор искусственного интеллекта и машинного обучения в Центре обработки изображений, речи и сигналов (CVSSP) Университета Суррея Густаво Карнейро отмечает, что более ранние ИИ-системы могли оценивать риск прогрессирования остеоартрита, но они часто были медленными, непрозрачными и ограничивались числовыми показателями, а не четкими изображениями. «Наш подход является значительным шагом вперед благодаря быстрой генерации реалистичных будущих рентгеновских снимков и точному определению областей сустава, которые с наибольшей вероятностью изменятся, — подчеркивает Карнейро. — Эта дополнительная наглядность помогает клиницистам раньше выявлять пациентов с высоким риском и персонализировать их уход способами, которые ранее были непрактичны».