На протяжении миллиардов лет континенты Земли сохраняли удивительную устойчивость, формируя основу для гор, экосистем и человеческой цивилизации. Однако причина их долгосрочной стабильности оставалась загадкой для ученых более века. Недавнее исследование, проведенное специалистами из Университета штата Пенсильвания (Penn State) и Колумбийского университета (Columbia University), представило убедительные доказательства того, как континенты сформировались и сохранили свою прочность, указывая на тепло как на ключевой фактор.

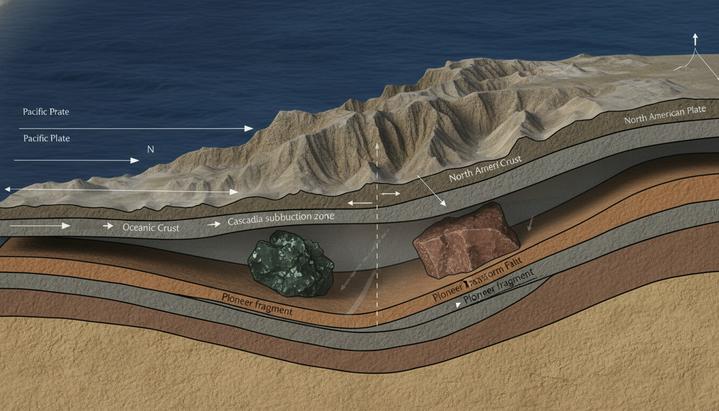

Результаты, опубликованные в журнале Nature Geoscience, показали, что для создания долговечной континентальной коры необходимы экстремальные температуры – более 900 градусов Цельсия – в нижних слоях планетарной коры. Такие интенсивные условия способствовали перемещению радиоактивных элементов, таких как уран и торий, вверх. Распадаясь, эти элементы выделяли тепло, и их миграция из глубоких слоев коры на более высокие уровни помогала отводить это тепло. Этот процесс способствовал охлаждению и затвердеванию нижней коры, что в конечном итоге укрепило ее.

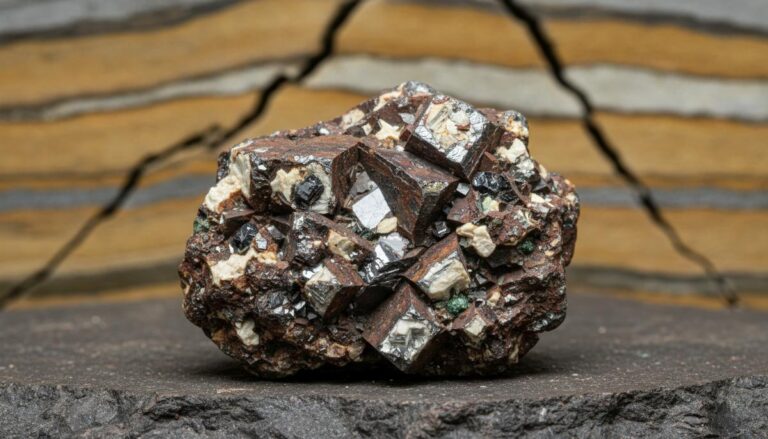

Открытия выходят за рамки простого объяснения геологии Земли. Они также могут помочь в поиске ценных критически важных минералов, необходимых для технологий – от смартфонов и электромобилей до систем возобновляемой энергии. Кроме того, новое понимание может направить поиск потенциально обитаемых планет за пределами нашей Солнечной системы. Те же процессы, что стабилизировали земную кору, также перераспределили редкоземельные элементы, такие как литий, олово и вольфрам, предлагая новые подсказки о местах их залегания. Подобные механизмы, обусловленные теплом, могут происходить и на других каменистых планетах, что предоставит планетологам дополнительные индикаторы для выявления миров, способных поддерживать жизнь.

Доцент геологических наук Университета штата Пенсильвания и ведущий автор исследования Эндрю Смайе (Andrew Smye) объясняет: «Стабильные континенты – это необходимое условие для обитаемости, но чтобы достичь этой стабильности, они должны остыть. А чтобы остыть, им нужно переместить все тепловыделяющие элементы – уран, торий и калий – к поверхности. Если эти элементы останутся глубоко, они будут генерировать тепло и плавить кору».

Смайе уточняет, что континентальная кора Земли в ее нынешнем виде начала формироваться около 3 миллиардов лет назад. До этого кора планеты была иной, лишенной обогащенного кремнием состава современных континентов. Ученые давно предполагали, что плавление более древней коры играло важную роль в образовании стабильных континентальных плит, однако данное исследование демонстрирует, что этот процесс требовал значительно более высоких температур, чем считалось ранее. «Мы, по сути, нашли новый рецепт создания континентов: они должны нагреваться гораздо сильнее, примерно на 200 градусов выше, чем предполагалось», – говорит Смайе.

Ученый сравнивает этот процесс с ковкой стали: «Металл нагревается до такой степени, пока не станет достаточно мягким для механической обработки ударами молота. Этот процесс деформации металла при экстремальных температурах перестраивает его структуру и удаляет примеси, укрепляя материал и придавая ему прочность, характерную для кованой стали. Аналогично, тектонические силы, действующие при формировании горных хребтов, «куют» континенты. Мы показали, что для такой «ковки» коры необходима печь, способная создавать ультравысокие температуры».

Для подтверждения своих выводов исследователи проанализировали образцы горных пород из Альп в Европе и юго–западной части США, а также данные предыдущих научных работ. Они изучили химические сведения сотен образцов метаосадочных и метамагматических пород, составляющих значительную часть нижней коры. Образцы были классифицированы по пиковым метаморфическим температурам – максимальным температурам, достигнутым при сохранении породами преимущественно твердого состояния, но с одновременными физическими и химическими изменениями.

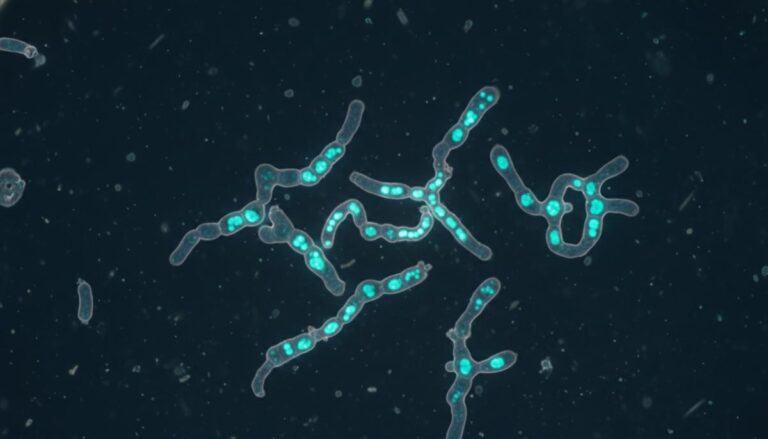

Команда сравнила породы, сформировавшиеся в условиях высоких (HT) и ультравысоких (UHT) температур. Эндрю Смайе и его соавтор, профессор геологических и экологических наук из Колумбийского университета Питер Келемен (Peter Kelemen), обнаружили, что породы, которые подвергались плавлению при температурах выше 900 °C, постоянно содержали значительно меньшее количество урана и тория по сравнению с теми, что образовались в более холодных условиях. «Редко можно наблюдать такой последовательный сигнал в породах из стольких разных мест», – отмечает Смайе. «Это один из тех моментов озарения, когда думаешь: «природа пытается нам что–то сказать»».

Ученый пояснил, что плавление большинства типов пород происходит при температурах выше 650 °C, что примерно в шесть раз горячее кипящей воды. Обычно, чем глубже в кору, тем температура увеличивается примерно на 20 °C на каждый километр глубины. Поскольку основание большинства стабильных континентальных плит имеет толщину около 30–40 километров, температуры в 900 °C не являются типичными и потребовали переосмысления температурной структуры земной коры.

Смайе добавил, что в ранней истории Земли количество тепла, выделяемого радиоактивными элементами, составляющими кору – ураном, торием и калием, – было примерно вдвое больше, чем сегодня. «В системе было доступно больше тепла», – говорит он. «Сегодня мы не ожидали бы образования такого количества стабильной коры, потому что для ее «ковки» доступно меньше тепла».

Понимание того, как реакции при ультравысоких температурах могут мобилизовать элементы в земной коре, имеет более широкие последствия для изучения распределения и концентрации критически важных минералов – востребованной группы металлов, добыча и поиск которых до сих пор представляют собой серьезную задачу. Если ученые смогут понять реакции, первоначально перераспределившие ценные элементы, теоретически они смогут точнее определять местонахождение новых месторождений этих материалов сегодня. «Дестабилизируя минералы, содержащие уран, торий и калий, вы также высвобождаете большое количество редкоземельных элементов», – отмечает Смайе.

Данное исследование было профинансировано Национальным научным фондом США (U.S. National Science Foundation).