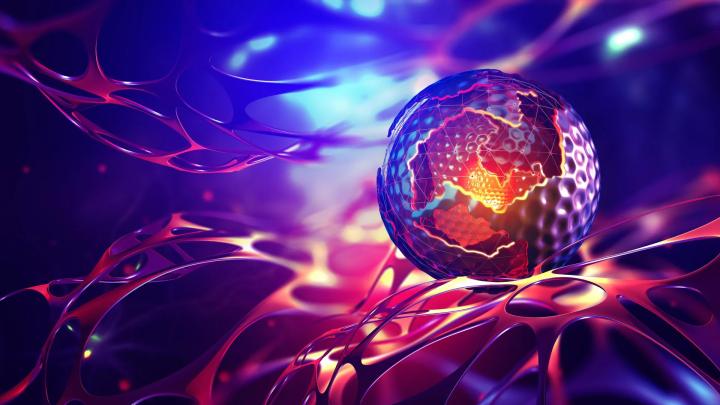

Международная команда исследователей, возглавляемая Институтом биоинженерии Каталонии (IBEC) и Западно-китайской больницей Сычуаньского университета, разработала нанотехнологический подход, который позволил обратить болезнь Альцгеймера у мышей. Ученые создали биоактивные наночастицы, функционирующие как «супрамолекулярные лекарства», вместо пассивных носителей. Основное внимание в терапии уделяется восстановлению гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) – ключевого сосудистого контрольного пункта, поддерживающего внутреннюю среду мозга. По словам исследователей, восстановление этого критически важного барьера привело к обратному развитию патологий Альцгеймера у животных.

Мозг взрослого человека потребляет около 20% всей энергии организма, а у детей эта цифра достигает 60%. Эта энергия поступает через исключительно плотную сосудистую сеть, где каждый нейрон снабжается собственным капилляром. Имея около миллиарда капилляров, мозг полагается на здоровую сосудистую систему для поддержания своих функций и сопротивления болезням. Эти данные подчеркивают прямую связь между состоянием сосудов и такими заболеваниями, как деменция и болезнь Альцгеймера, при которых повреждение сосудистой системы играет значительную роль.

Гематоэнцефалический барьер – это клеточный и физиологический щит, который отделяет мозговую ткань от циркулирующей крови, предотвращая проникновение патогенов и токсинов. Ученые продемонстрировали, что, воздействуя на определенный механизм, вредные «белки-отходы», образующиеся в мозге, могут преодолевать этот барьер и выводиться в кровоток. При болезни Альцгеймера основным таким «отходным» белком является амилоид-β (Aβ), накопление которого нарушает нормальную функцию нейронов.

Исследователи работали с мышиными моделями, генетически модифицированными для избыточной выработки амилоида-β и развития выраженного когнитивного снижения, имитирующего характерные черты болезни Альцгеймера. Животные получили три дозы «супрамолекулярных лекарств», после чего за ними велось постоянное наблюдение. «Всего через час после инъекции мы наблюдали снижение количества амилоида-β в мозге на 50–60%», – пояснил Цзюньян Чэнь, один из первых авторов исследования, научный сотрудник Западно-китайской больницы Сычуаньского университета и аспирант Университетского колледжа Лондона (UCL).

Наиболее примечательными стали долгосрочные терапевтические результаты. В течение нескольких месяцев проводились различные тесты на поведение и память, оценивавшие животных на разных стадиях заболевания. Например, 12-месячная мышь (что эквивалентно 60-летнему человеку) получила лечение наночастицами, а через шесть месяцев была повторно обследована. К 18 месяцам жизни (сопоставимо с 90-летним человеческим возрастом) ее поведение соответствовало поведению здоровой мыши.

«Долгосрочный эффект обусловлен восстановлением сосудистой системы мозга, – прокомментировал Джузеппе Батталья, профессор-исследователь ICREA в IBEC, главный исследователь группы «Молекулярная бионика» и руководитель исследования. – Мы полагаем, что это работает по принципу каскада: когда накапливаются токсичные вещества, например, амилоид-β, болезнь прогрессирует. Но как только сосудистая система снова начинает функционировать, она приступает к выведению амилоида-β и других вредных молекул, позволяя всей системе восстановить баланс. Примечательно, что наши наночастицы действуют как лекарство и, по всей видимости, активируют механизм обратной связи, который возвращает этот путь очистки на нормальный уровень».

При болезни Альцгеймера происходит критический сбой в естественном процессе очистки мозга от токсичных веществ, таких как амилоид-β. В нормальных условиях белок LRP1 действует как молекулярный «привратник»: он распознает амилоид-β, связывает его с помощью лигандов и помогает переправить через ГЭБ в кровоток для последующего выведения. Эта система крайне деликатна. Если LRP1 связывает слишком много амилоида-β слишком прочно, транспорт становится перегруженным, и сам LRP1 разрушается внутри клеток ГЭБ, уменьшая количество доступных переносчиков. Если связывание слишком слабо, сигнал для транспорта недостаточен. Любой из этих сценариев приводит к накоплению амилоида-β в мозге.

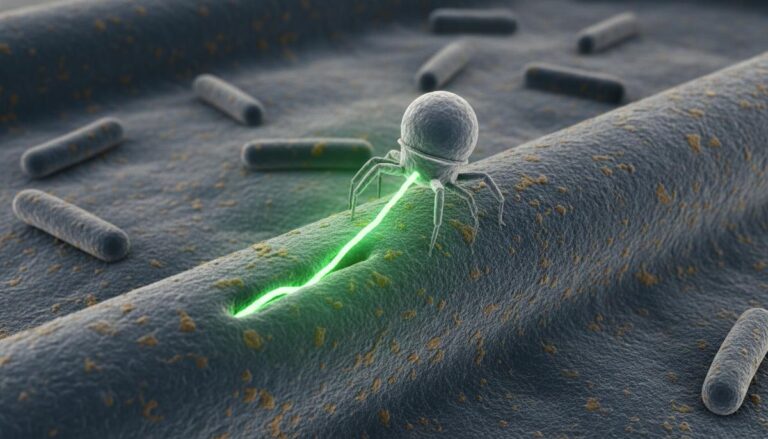

Разработанные «супрамолекулярные лекарства» действуют как своего рода «переключатель перезагрузки». Имитируя лиганды LRP1, они связывают амилоид-β, пересекают ГЭБ и запускают процесс удаления токсичных веществ. По мере возобновления этого процесса сосудистая система возвращает свою естественную функцию очистки от отходов и восстанавливается до нормального состояния.

В данном исследовании наночастицы выступают как самостоятельные терапевтические агенты. Созданные по стратегии «снизу вверх» с использованием молекулярной инженерии, они сочетают строго контролируемый размер с определенным количеством поверхностных лигандов. Это позволило создать мультивалентную платформу с высокоспецифичными взаимодействиями на клеточных рецепторах. Воздействуя на транспорт рецепторов на клеточной мембране, они предлагают новый способ модуляции рецепторной активности. Такая точность способствует эффективному выведению амилоида-β и помогает восстановить баланс сосудистой системы, обеспечивающей здоровье мозга.

Эта терапевтическая концепция открывает путь для будущих клинических стратегий, направленных на устранение сосудистого компонента болезни Альцгеймера и улучшение результатов лечения пациентов. «Наше исследование продемонстрировало выдающуюся эффективность в достижении быстрого выведения амилоида-β, восстановлении здоровой функции гематоэнцефалического барьера и привело к значительному обратному развитию патологий Альцгеймера», – резюмировала Лорена Руис Перес, исследователь из группы «Молекулярная бионика» Института биоинженерии Каталонии (IBEC) и доцент Университета Барселоны (UB).

В проекте приняли участие Институт биоинженерии Каталонии (IBEC), Западно-китайская больница Сычуаньского университета, Западно-китайская больница Сямэнь Сычуаньского университета, Университетский колледж Лондона, Сямэньская ключевая лаборатория психиатрической радиологии и нейромодуляции, Университет Барселоны, Китайская академия медицинских наук и Каталонский институт исследований и перспективных исследований (ICREA).