Внутри нашего кишечника существует активный мир микробов, каждый из которых играет свою роль в пищеварении. Среди них – особый микроб, производящий метан – газ, чаще ассоциирующийся с крупным рогатым скотом и свалками, чем с человеком. Новое исследование Университета штата Аризона (ASU) показало, что этот метаногенерирующий микроорганизм может влиять на то, сколько калорий организм извлекает из потребляемой пищи.

Совокупность микробов, обитающих в пищеварительном тракте, известна как микробиом кишечника. Хотя он есть у каждого, микробиомы некоторых людей производят большое количество метана, в то время как другие – очень мало.

Исследование выявило, что люди, чей микробиом генерирует больше метана, как правило, извлекают больше энергии из продуктов с высоким содержанием клетчатки. Это может объяснить, почему одно и то же блюдо может давать разное количество калорий для разных людей, достигая кишечника.

Учёные подчёркивают, что продукты с высоким содержанием клетчатки остаются полезными. Люди обычно поглощают больше калорий из типичной западной диеты с высоким содержанием обработанных продуктов, независимо от уровня метана. Тем не менее, усвоение калорий на богатой клетчаткой диете варьируется в зависимости от того, сколько метана производит кишечник человека.

Эти выводы позволяют предположить, что кишечный метан может стать ключевым фактором в персонализированном питании – будущем, где диеты будут подбираться с учётом уникальной микробной активности в пищеварительной системе каждого человека.

«Эта разница имеет важное значение для диетических вмешательств. Она показывает, что люди на одной и той же диете могут реагировать по-разному. Отчасти это связано с составом их микробиома кишечника», – говорит Блейк Диркс, ведущий автор исследования и аспирант Исследовательского центра биодизайна по здоровью через микробиомы, а также докторант Школы естественных наук ASU.

Опубликованное в журнале The ISME Journal, исследование определяет ключевых игроков: метанообразующие микробы, известные как метаногены. Эти микроорганизмы, по-видимому, связаны с более эффективным пищеварением и более высоким усвоением энергии.

Важной задачей микробиома является расщепление пищи, которую организм не может переварить самостоятельно. Микробы ферментируют клетчатку в короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК), которые служат ценным источником энергии. В процессе этого выделяется газообразный водород. Слишком большое количество водорода может замедлить ферментацию, но другие микробы предотвращают это, потребляя водород – таким образом, поддерживая химический баланс пищеварения.

Метаногены являются потребителями водорода. Питаясь водородом, они выделяют метан в качестве побочного продукта. Они являются единственными микробами в кишечнике человека, производящими этот газ.

«Человеческий организм сам по себе не производит метан, его производят только микробы. Поэтому мы предположили, что он может быть биомаркером, сигнализирующим об эффективном микробном производстве короткоцепочечных жирных кислот», – отмечает Рози Краймальник-Браун, соавтор исследования и директор Исследовательского центра биодизайна по здоровью через микробиомы.

Исследователи из ASU обнаружили, что взаимодействие между этими микробами может напрямую влиять на метаболизм. Участники, которые производили больше метана, также имели более высокие уровни короткоцепочечных жирных кислот, что указывает на более активное создание и поглощение энергии в кишечнике.

Чтобы проверить эти эффекты, каждый участник соблюдал две разные диеты. Одна включала сильно обработанные, низковолокнистые продукты, в то время как другая делала акцент на цельных продуктах и клетчатке. Обе диеты содержали равные пропорции углеводов, белков и жиров.

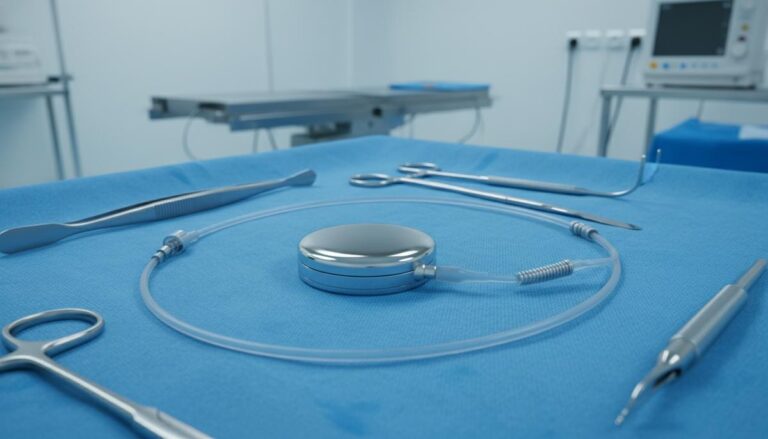

Исследование проводилось в сотрудничестве с Трансляционно-исследовательским институтом AdventHealth, который предоставил доступ к специализированному учреждению. Каждый участник провёл шесть дней в герметичной комнате, похожей на гостиничный номер, называемой калориметром целого помещения. Эта среда позволила исследователям точно измерять метаболизм и выделение метана.

В отличие от традиционных методов, основанных на однократном дыхательном тесте, эта установка непрерывно фиксировала метан, выделяемый как с дыханием, так и другими путями, обеспечивая более точную картину микробной активности.

«Эта работа подчёркивает важность сотрудничества между клиническими трансляционными учёными и микробными экологами. Сочетание точных измерений энергетического баланса с помощью калориметрии целого помещения с экспертными знаниями ASU в области микробной экологии сделало возможными ключевые инновации», – говорит Карен Д. Корбин, соавтор и ассоциированный исследователь института.

Данные, собранные из образцов крови и стула, показали, сколько энергии участники поглощали из своей пищи и насколько активны были их кишечные микробы. Затем исследователи сравнили людей с высоким уровнем производства метана с теми, у кого этот уровень был ниже.

Почти все участники поглощали меньше калорий при соблюдении диеты с высоким содержанием клетчатки по сравнению с диетой из обработанных продуктов. Однако те, у кого было более высокое производство метана, поглощали больше калорий из богатых клетчаткой продуктов, чем те, у кого в системе было меньше метана.

Полученные результаты закладывают важную основу для будущих исследований и медицинских применений.

«Участники нашего исследования были относительно здоровы. Думаю, стоило бы изучить, как другие группы населения реагируют на такие диеты – люди с ожирением, диабетом или другими состояниями здоровья», – указывает Диркс.

Хотя исследование не ставило целью вызвать потерю веса, некоторые участники всё же немного похудели, соблюдая диету с высоким содержанием клетчатки. Будущие исследования могут изучить, как метаногены влияют на усилия по снижению веса или специализированные программы питания.

«Можно увидеть, насколько важно, чтобы микробиом был персонализирован», – заключает Краймальник-Браун. – «В частности, диета, которую мы так тщательно разработали для улучшения микробиома в этом эксперименте, по-разному повлияла на каждого человека, отчасти потому, что микробиомы некоторых людей производили больше метана, чем у других».