Международное научное сотрудничество, возглавляемое в том числе исследователем из Мичиганского государственного университета, сделало значительный шаг к разгадке фундаментальной тайны возникновения Вселенной.

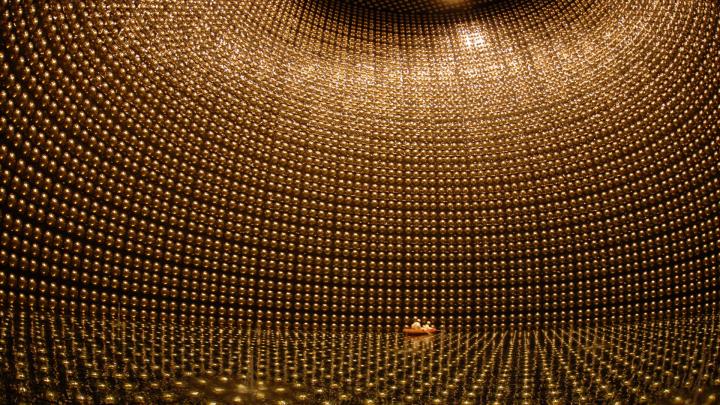

Впервые два крупнейших в мире нейтринных эксперимента — японский T2K и американский NOvA — объединили свои обширные данные. Это позволило достичь беспрецедентной точности в изучении нейтрино, почти невидимых частиц, которые в изобилии заполняют космос, но крайне редко взаимодействуют с обычной материей.

Результаты этого совместного анализа, опубликованные недавно в престижном журнале Nature, представляют собой самые точные на сегодняшний день измерения того, как нейтрино меняют свой «аромат» или тип по мере продвижения сквозь пространство. Это достижение открывает двери для дальнейших исследований, способных не только углубить наше понимание эволюции Вселенной, но и поставить под сомнение существующие научные теории.

Профессор физики и астрономии Мичиганского государственного университета Кендалл Ман, являющаяся также одним из руководителей эксперимента T2K, сыграла ключевую роль в координации этого беспрецедентного сотрудничества. Объединив сильные стороны обоих экспериментов, научные коллективы добились результатов, которые было бы невозможно получить каждой группе по отдельности.

«Это огромная победа для нашей области», — прокомментировала Ман. — «Она демонстрирует, что мы способны проводить такие исследования, более детально изучать нейтрино и успешно работать сообща».

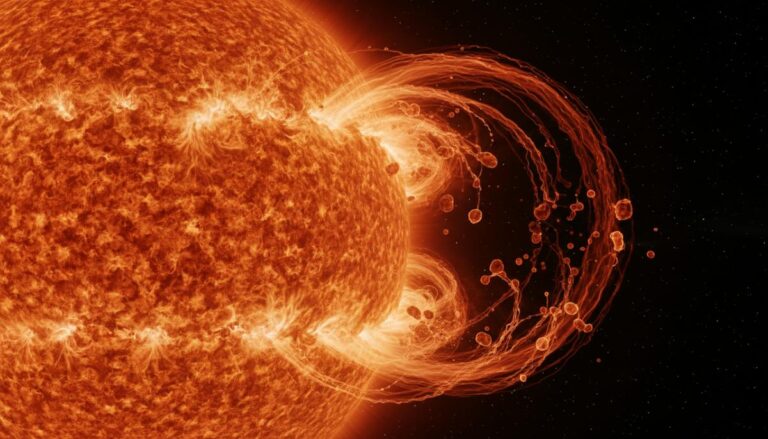

Фундаментальный вопрос, который давно мучает физиков, заключается в следующем: почему существует наша Вселенная? Согласно современным космологическим моделям, ранняя Вселенная должна была содержать равные количества материи и антиматерии. При таком сценарии они должны были полностью аннигилировать друг друга, оставив лишь море энергии. Однако материя каким-то образом выжила, сформировав звезды, галактики и, в конечном итоге, нас самих, и до сих пор нет четкого объяснения этому феномену.

Многие исследователи убеждены, что ключ к этой загадке кроется в необычном поведении нейтрино — мельчайших частиц, которые постоянно пронизывают нас, но почти никогда не взаимодействуют. Понимание процесса, известного как осцилляции нейтрино, при котором эти частицы меняют свой «аромат» или тип по мере движения, может помочь объяснить, почему материя возобладала над антиматерией.

«Нейтрино изучены далеко не полностью», — отметил Джозеф Уолш, научный сотрудник Мичиганского государственного университета, участвовавший в проекте. — «Их чрезвычайно малая масса означает, что они очень редко вступают в реакцию. Сотни триллионов солнечных нейтрино проносятся сквозь наше тело каждую секунду, но почти все они проходят насквозь. Чтобы их обнаружить и изучить, нам приходится создавать мощные источники или использовать очень крупные детекторы, дающие нейтрино достаточно шансов на взаимодействие».

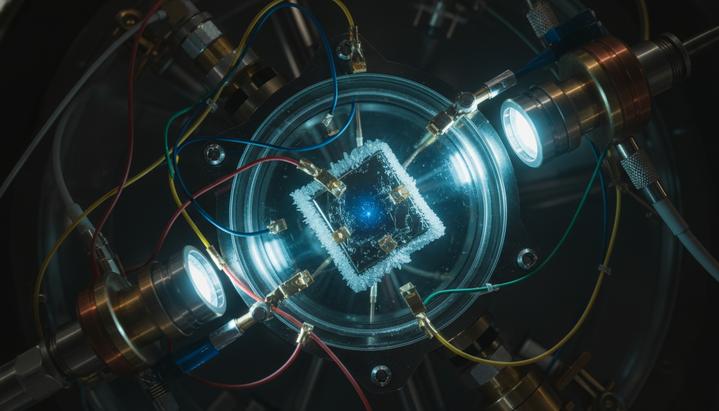

Эксперименты T2K и NOvA относятся к классу так называемых «длиннобазовых» установок. Каждый из них генерирует сфокусированный пучок нейтрино, направляя его к двум детекторам: один расположен вблизи источника, а другой — на расстоянии сотен километров. Сравнивая данные, полученные с обоих детекторов, ученые могут отслеживать, как нейтрино изменяются в процессе своего путешествия.

Поскольку эти эксперименты отличаются по своей конструкции, используемым энергиям и расстояниям между источником и удаленным детектором, объединение их данных предоставляет исследователям гораздо более полную и многогранную картину.

«Проводя совместный анализ, можно получить гораздо более точные измерения, чем те, что может дать каждый эксперимент по отдельности», — объяснила Людмила Колупаева, участница коллаборации NOvA. — «Как правило, эксперименты в физике высоких энергий имеют разные конструкции, даже если преследуют одну и ту же научную цель. Совместные анализы позволяют нам использовать взаимодополняющие особенности этих конструкций».

Одной из ключевых задач исследования является определение так называемого «порядка масс нейтрино», то есть выяснение, какой из типов нейтрино является самым легким. Это не так просто, как взвешивание частиц на весах. Нейтрино существуют в трех массовых состояниях, и каждый известный «аромат» нейтрино на самом деле представляет собой смесь этих состояний.

Ученые стремятся выяснить, соответствует ли расположение масс «нормальному» порядку (два легких состояния и одно тяжелое) или «инвертированному» (два тяжелых и одно легкое). При «нормальном» порядке мюонные нейтрино с большей вероятностью превращаются в электронные нейтрино, тогда как их антиматериальные партнеры — антинейтрино — демонстрируют меньшую склонность к таким трансформациям. При «инвертированном» порядке наблюдается обратная картина.

Дисбаланс в поведении нейтрино и их антиматериальных аналогов — антинейтрино — может указывать на нарушение фундаментального принципа зарядовой четности (CP-симметрии). Это означает, что эти частицы ведут себя не совсем одинаково со своими зеркальными антиподами. Такое нарушение CP-симметрии может стать долгожданным объяснением того, почему материя доминирует во Вселенной, а не была уничтожена антиматерией.

Объединенные результаты экспериментов NOvA и T2K пока не указывают однозначно на какой-либо из порядков масс. Если будущие исследования подтвердят «нормальный» порядок, ученым все равно потребуется больше данных для окончательного прояснения вопроса о нарушении CP-симметрии. Однако, если окажется верным «инвертированный» порядок, это исследование убедительно предполагает, что нейтрино действительно могут нарушать CP-симметрию, предоставляя мощную подсказку для понимания существования материи.

В случае, если нейтрино не будут демонстрировать нарушение CP-симметрии, физики потеряют одно из наиболее убедительных объяснений существования материи. Это потребует поиска совершенно новых механизмов, способных объяснить асимметрию материи и антиматерии.

Хотя эти результаты не дают окончательного ответа на тайну нейтрино, они значительно расширяют знания ученых об этих неуловимых частицах и наглядно демонстрируют огромную силу международного научного сотрудничества в области физики.

Коллаборация NOvA насчитывает более 250 ученых и инженеров из 49 учреждений в восьми странах. В команду T2K входят более 560 исследователей из 75 учреждений в 15 странах мира. Эти две группы начали совместный анализ в 2019 году, объединив данные NOvA за восемь лет с результатами T2K, накопленными за десятилетие. Оба эксперимента продолжают собирать новую информацию для будущих уточнений.

«Эти результаты стали плодом сотрудничества и взаимопонимания двух уникальных коллабораций, каждая из которых объединяет множество экспертов в нейтринной физике, технологиях детектирования и методах анализа, работающих в совершенно разных условиях, используя различные методики и инструменты», — подытожил Томаш Носек, участник коллаборации T2K.