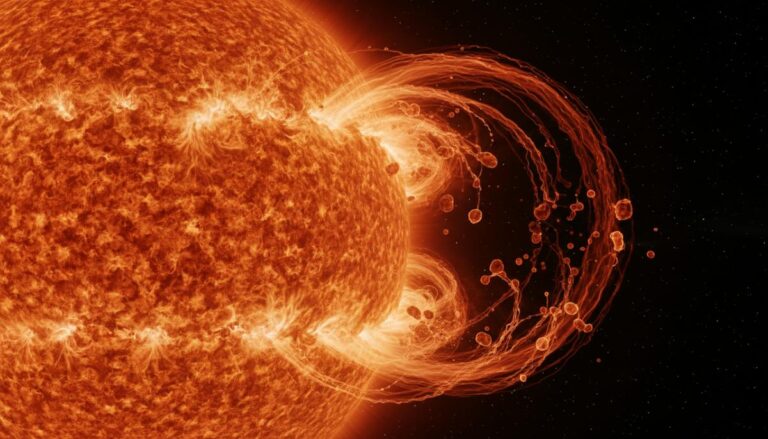

Интенсивный солнечный свет способен не только испортить отдых на пляже, но и нанести урон процессу фотосинтеза – механизму, с помощью которого растения и другие организмы преобразуют свет в энергию. Однако некоторые водоросли в подводной среде выработали уникальный способ защиты. Исследователи из Городского университета Осаки и их коллеги обнаружили, что пигмент, известный как сифонеин, помогает морским зеленым водорослям эффективно фотосинтезировать даже при избыточном освещении. Результаты этого открытия могут вдохновить создание солнечных панелей нового поколения, способных к самозащите, подобно тому как это делают водоросли.

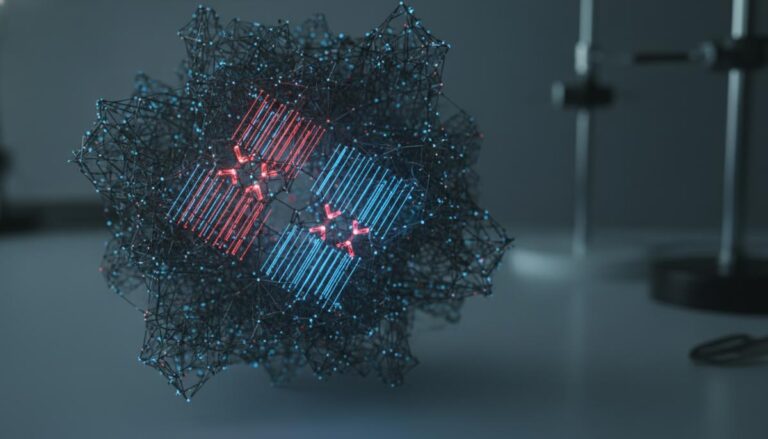

Фотосинтезирующие организмы используют сложные молекулярные системы, так называемые светособирающие комплексы (LHCs), для поглощения солнечного света и преобразования его в полезную энергию. Когда хлорофилл, зеленый пигмент, центральный для фотосинтеза, поглощает свет, он переходит в возбужденное состояние и передает эту энергию реакционным центрам, которые питают химические процессы. Однако при слишком сильном освещении хлорофилл может перейти в опасное «триплетное» состояние, образуя активные формы кислорода, способные повреждать клетки.

Для предотвращения такого повреждения организмы используют каротиноиды, которые быстро рассеивают избыточную энергию, или «гасят» эти триплетные состояния, посредством процесса, называемого триплет-триплетным переносом энергии (TTET), – объясняет Рицуко Фудзи, ведущий автор исследования и доцент Высшей школы науки и Центра искусственного фотосинтеза Городского университета Осаки. До недавнего времени точные детали функционирования этого защитного механизма оставались малопонятными.

Чтобы глубже изучить этот механизм, исследовательская группа обратилась к морской зеленой водоросли Codium fragile. Подобно наземным растениям, она обладает светособирающим антенным комплексом LHCII, но также содержит редкие каротиноиды, такие как сифонеин и сифонаксантин. Эти пигменты позволяют водорослям использовать зеленый свет – преобладающий в подводных условиях – для фотосинтеза.

«Ключ к механизму гашения заключается в том, насколько быстро и эффективно могут быть деактивированы триплетные состояния», – отмечает Алессандро Агостини, исследователь из Университета Падуи, Италия, и соруководитель исследования. Ученые применили электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) – метод, позволяющий напрямую измерять триплетные возбужденные состояния, – для сравнения шпината и Codium fragile. В шпинате оставались следы вредных триплетных состояний хлорофилла, тогда как в Codium fragile эти сигналы полностью исчезали, демонстрируя успешную нейтрализацию разрушительной энергии ее каротиноидами.

Комбинируя данные ЭПР с квантово-химическим моделированием, исследователи выявили сифонеин, расположенный в критическом связывающем участке комплекса LHCII, как ключевой пигмент, ответственный за эту защиту. Они также раскрыли, как его молекулярная структура и расположение делают его особенно эффективным в рассеивании избыточной энергии. «Наше исследование показало, что антенная структура фотосинтезирующих зеленых водорослей обладает превосходной фотозащитной функцией», – подчеркивает Агостини.

Эти результаты демонстрируют, что морские водоросли в процессе эволюции развили специализированные пигменты не только для поглощения сине-зеленого света, доступного под водой, но и для противостояния повреждающему воздействию интенсивного солнечного излучения.

Помимо углубления нашего понимания фотосинтеза, данное исследование может повлиять на разработку биоинспирированных солнечных технологий, способных самостоятельно защищаться от светового повреждения. Подобные системы потенциально могут привести к созданию более долговечных и эффективных решений в области возобновляемой энергии.

«Мы надеемся в дальнейшем уточнить структурные характеристики каротиноидов, которые повышают эффективность гашения, что в конечном итоге позволит разработать молекулярные пигменты, оптимизирующие фотосинтетические антенны», – говорит Фудзи. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Cell Reports Physical Science.